游泳池的给水与循环方式是确保水质均匀净化、避免死水区的关键设计要素。以下从技术原理、优缺点对比及国际实践角度进行系统性分析:

池壁水平给水

水平管道沿池壁布置,通过喷头或溢流口进水。

优点:施工简单、成本低,维护方便。

缺点:水流分布不均,易形成表层“死水区”(水面无循环),化学投加(如消毒剂)分布不匀。

特点:

适用场景:小型泳池、临时设施或预算有限的项目。

池底垂直给水

通过底部均匀分布的进水口垂直供水。

优点:水流穿透性强,热量和化学药剂分布均匀,减少死水区。

缺点:施工复杂(需预埋管道),维护难度高(如底部滤网易堵塞)。

特点:

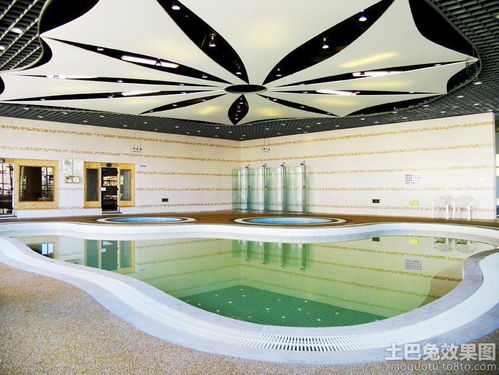

适用场景:大型泳池、竞赛场馆或对水质要求高的场所。

循环方式由给水方式与回水方式组合决定,需确保所有污染物(包括不同比重的悬浮物、油脂等)被有效拦截和去除。

死水区规避

水面死水区:若循环流速不足,水面污染物(如皮脂、防晒霜)无法被撇沫器捕获,需通过溢水槽强制导流。

池底死水区:底部进水口需均匀分布,流速≥0.3m/s,避免污泥沉积。

平衡水箱与均衡水箱的作用

平衡水箱:用于调节水量波动,确保循环流量稳定。

均衡水箱:在溢水槽+底排系统中,便于物理吸污(如刷洗池壁)和化学处理(如投加絮凝剂)。

国际实践:仅溢水槽回水系统配置平衡水箱,其他方式因结构限制难以维护。

生物膜处理(国内常忽视)

定期高压水枪冲洗水箱(每月1次)。

投加次氯酸钠(50~100mg/L)进行化学冲击消毒。

问题:平衡水箱、管阀内壁易滋生生物膜,导致二次污染。

解决方案:

流速与流量匹配

最小循环流量:2~4小时完成全池水循环(竞赛泳池≤2小时)。

水泵选型:扬程需覆盖池深+管道阻力(通常≥10m)。

回水口布局

底部回水口:间距≤2m,覆盖池底80%面积。

溢水槽设计:坡度≥1%,确保表层水均匀导流。

防短流措施

回水口与给水口错位布置,避免水流短路。

采用导流板引导水流形成螺旋上升路径。

日常巡检

检查回水口是否堵塞(每周清理一次)。

监测循环泵电流,异常波动时排查管道泄漏。

深度维护

每季度清洗平衡水箱,清除生物膜。

每年更换石英砂滤料,活性炭滤料每半年再生。

水质应急处理

微生物超标时:投加三氯异氰尿酸(20~30mg/L),关闭循环系统1~2小时。

化学污染事件:立即启动活性炭吸附+超滤膜隔离。

科学的游泳池循环系统需以无死水区为核心,通过池底垂直给水+溢水槽回水的更佳组合实现污染物高效去除。国内设计中需强化平衡水箱的应用及生物膜防控,同时参考国际标准优化流速与回水布局。未来趋势将更注重智能化监测(如在线ORP/pH传感器)与节能技术(如太阳能辅助循环),进一步提升水质稳定性与运营效率